Wölfe in Deutschland und in der Eifel

Der Wolf ist längst nicht nur zurück – er ist da und er wird bleiben. Ein Plädoyer für den nachhaltigsten Jäger unserer Wälder und das Zusammenleben von Mensch und Wildtier.

Gnadenlos verfolgt

Der Wolf wurde für den Menschen zum Feind, sobald im 15. Jahrhundert die Viehhaltung begann, da die bäuerliche Gesellschaft zum Überleben auf ihre Nutztiere angewiesen war. Damals gab es noch keine elektronisch gesicherten Schutzzäune für Schafe, Ziegen und Schweine! Sie waren im Wald und auf der Weide leichte Beute für den Wolf. Ihr Verlust bedrohte die Existenz der Familien, die sie hielten. Auch Krankheiten (wie Tollwut) konnte der Wolf auf Menschen übertragen. So war die Angst vor dem „bösen“ Wolf in mehrfacher Hinsicht groß – so groß, dass die Gesellschaft seine intensive Bejagung bis hin zur Ausrottung akzeptierte.

Portrait, Familien und Territorium

Der Wolf ist die größte Art aus der Familie der Hundeartigen (Canidae). In Deutschland zeigten die bisher am LUPUS Institut und am IZW erhobenen Daten von Wölfen mittlere Werte: Erwachsene Fähen (älter als 2 Jahre) wogen zwischen 25 und 35 kg, erwachsene Rüden 33 bis 43 kg. Im Vergleich zu einem etwa gleichschweren Deutschen Schäferhund sind Wölfe deutlich hochbeiniger und mit einer geraden Rückenlinie versehen. Die Ohren wirken vor allem im Winterfell relativ klein und dreieckig und sind auch auf der Innenseite dicht behaart. Der buschige Schwanz hängt meist gerade herab, seine Spitze ist oft schwarz. Europäische Wölfe haben eine graue Grundfärbung, die von gelblichgrau über graubraun bis dunkelgrau variieren kann. Viele, aber nicht alle Wölfe haben schwarze Zeichnungen auf den Vorderseiten der Vorderbeine.

Der Körperbau des Wolfes weist ihn als ausdauernden Läufer aus, der mühelos viele Kilometer zurücklegen kann. Seine typische Gangart ist der sogenannte geschnürte Trab, bei dem die Hinterpfoten exakt in den Abdruck der jeweiligen Vorderpfote gesetzt werden. Wie alle Hundeartigen haben Wölfe 5 Zehen an den Vorderpfoten und 4 an den Hinterpfoten. Abgedrückt werden jeweils aber nur 4 Zehen und der Ballen. In Gefangenschaft können Wölfe 16 Jahre und älter werden, im Freiland sterben die meisten wesentlich jünger.

Wölfe leben in Rudeln. Ein Rudel umfasst das Elternpaar (Alphapaar), die Welpen und die Jährlinge (Jungtiere des Vorjahres), die durchschnittliche Rudelgröße in Deutschland liegt bei 8 Tieren. Das Rudel bewohnt ein Territorium von 150 bis 250 Quadratkilometern, in dem die Eltern nur die eigenen Jungtiere dulden. Sobald diese geschlechtsreif werden (nach 10 bis 22 Monaten), müssen sie abwandern und sich ein eigenes Territorium suchen. Teilweise wandern sie dabei Tausende von Kilometern.

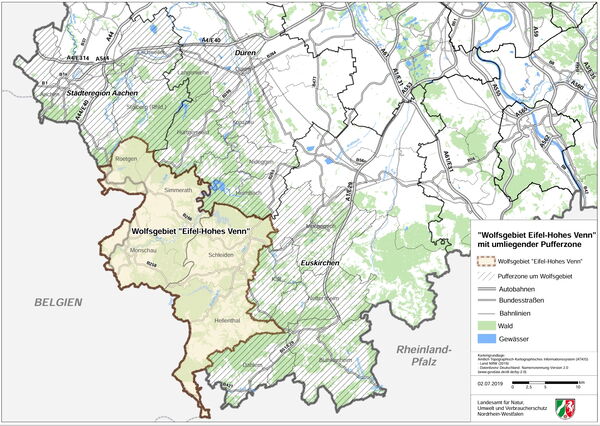

Die StädteRegion Aachen gehört mit Aachen, Eschweiler und Stolberg zum Wolfsgebiet Eifel - Hohes Venn, in dem bis zu 3 Rudel nachgewiesen wurden. Bei 250 Quadratkilometern je Rudel hat NRW noch viel Platz für Wölfe…

Schluss mit den Märchen um den Wolf

Ausgehend von der Zeit seiner Verfolgung prägen die Märchen vom gefährlichen und zügellosen Wolf das Bild von diesem heimischen Wildtier bis heute. Dabei gehört gerade der Mensch überhaupt nicht zum Beuteschema des Wolfes! Die meisten Menschen werden nie einen Wolf zu Gesicht bekommen, da der Wolf den Menschen schon in einer Entfernung von mehreren Kilometern hört und sich dann „von dannen trollt“. In 25 Jahren Miteinander mit dem Wolf gab es in Deutschland keinen einzigen Übergriff auf Menschen.

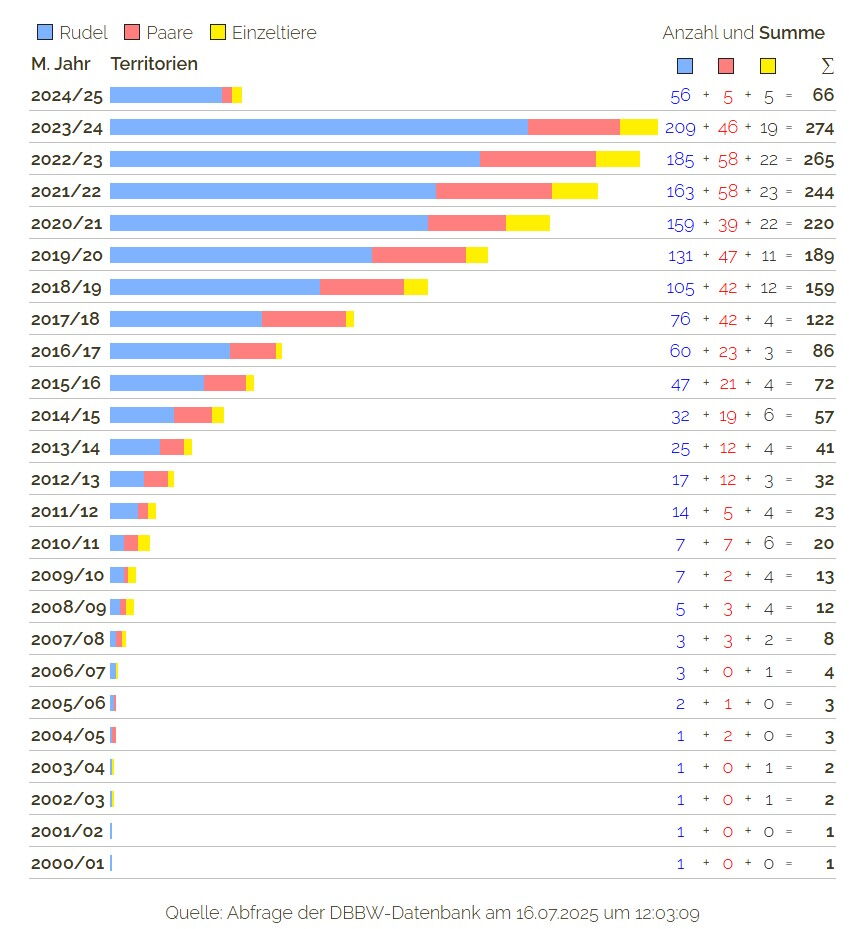

Zudem zeigen Studien, dass sich Wölfe nicht dauerhaft in städtischen Gegenden mit dichtem Straßennetz ansiedeln – typischerweise befinden sie sich hier nur auf der Durchreise zu einem neuen, eigenen Territorium. Mit ihrer Lebensweise in Territorien begrenzen Wölfe gleichzeitig ihre eigene Anzahl: Sind in einem Lebensraum alle Territorien besetzt, steigt die Anzahl der lebenden Wölfe nicht weiter. Überzählige Tiere müssen abwandern und sich neue Lebensbereiche suchen. Werden die Wölfe bejagt, wirft die Fähe im nächsten Jahr mehr Welpen, um das Defizit auszugleichen. Aktuelle Zahlen des Bundesamtes für Naturschutz zeigen, dass die Zahl der Territorien von 2023 auf 2024 nur noch um 3,5 Prozent angestiegen ist. Auch im Entwicklungsdiagramm von 2000 bis 2024 lässt sich eine beginnende Sättigung ab 2021 erkennen. Die Mär vom exponentiellen Wachstum der Wolfspopulation ist somit widerlegt.

Der Wolf als Ökosystem-Gestalter

Ganz im Gegenteil zu seinem schlechten Image ist die Rückkehr des Wolfes eine gute Nachricht für den Artenschutz und für unsere Ökosysteme. Das fängt im Wald an: Fehlen die Wölfe, nehmen die Verbiss-Schäden an Bäumen stark zu, selbst dann wenn das Wild bejagt wird. Wölfe begrenzen die Anzahl mittlerer und großer Pflanzenfresser: Sie jagen im Wesentlichen kranke, alte oder junge Tiere und halten so die Population ihrer Beutetiere gesund. Tausende Nahrungsanalysen des Senckenberg-Instituts für Wildtierforschung in Görlitz zeigen, dass Rehe, Wildschweine, Rot- und Damhirsche den Hauptteil der Wolfsnahrung ausmachen, nur in 1,6 Prozent der Proben konnten Weidetiere nachgewiesen werden.

Die magische Wandlung des Waldes In Wolfsgegenden hat jedoch einen anderen Grund als die schiere Zahl der getöteten Tiere: Durch die Rückkehr eines natürlichen Feindes müssen Rehe, Hirsche und Co. ihr Raumnutzungsverhalten ändern! Sie äsen nicht mehr über längere Zeit am selben Ort (was die Jäger nicht schätzen, denn dadurch sind sie auch schwerer zu jagen…). Dadurch können vermehrt Jungbäume und Sträucher wieder aufkommen, die zuvor durch den Verbiss unterdrückt wurden. Dies fördert vor allem die selteneren Arten wie Weiden, Pappeln und Espen. Dadurch kehren weitere Arten wie der Biber zurück, der auf diese Bäume angewiesen ist und mit seiner Rückkehr das Ökosystem weiter positiv verändert. Die vom Biber geschaffenen Auenlandschaften bieten Platz für viele Amphibien und Insekten, in der Folge dann für Vögel, die sich von diesen Kleintieren ernähren. Zudem wird das ganze Gebiet durch den intensivierten Bewuchs weniger anfällig für Erosion, Erdrutsche und Überschwemmungen.

Ein Paradebeispiel für den Wolf als Ökosystem-Bauer ist der Yellowstone Park: Hier hat die Rückkehr des Wolfes über eine Zeit von 20 Jahren zur Rückkehr von mehr als 30 Arten geführt.

Zusammenleben mit dem Wolf: Herdenschutz und Dialog

Die aufgeheizte politische Diskussion in Deutschland und der EU mit Nutztierhaltern und Jägern auf der einen sowie Tierschützern auf der anderen Seite hilft Keinem weiter. Wir müssen zurück zum faktenbasierten Miteinander und zum Abbau von Vorurteilen. Auf der Basis sachlicher Information zeigt sich, dass ein Zusammenspiel von verstärktem Herdenschutz (z.B. elektrogesicherte und ausreichend hohe Zäune, Hütehunde) und Entschädigungskonzepten der sinnvollste Mittelweg ist. Der Wolf gehört in unser Ökosystem und wir können lernen, mit ihm zu leben.

Sollten Sie einem Wolf begegnen (was höchst unwahrscheinlich ist, da die Tiere sehr scheu sind), sollten Sie sich auf diese Weise verhalten:

- Nicht versuchen, sich dem Wolf zu nähern, ihn anzufassen oder zu füttern !

- Nicht weglaufen, am besten stehen bleiben und abwarten, bis sich der Wolf zurückzieht.

- Wenn Sie selbst den Abstand vergrößern wollen, LANGSAM zurückziehen.

- Sie können den Wolf auch vertreiben, indem Sie auf sich aufmerksam machen (laut ansprechen, in die Hände klatschen, mit den Armen winken).

Petra Borowka-Gatzweiler

Quellen:

diverse NABU Texte, Wikipedia,

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen

DBBW, die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf