Unsere Meinung

Themen zu "Unsere Meinung"

Bitte öffnen , oder schließen Sie die Themen über den Pfeil auf der rechten Seite:

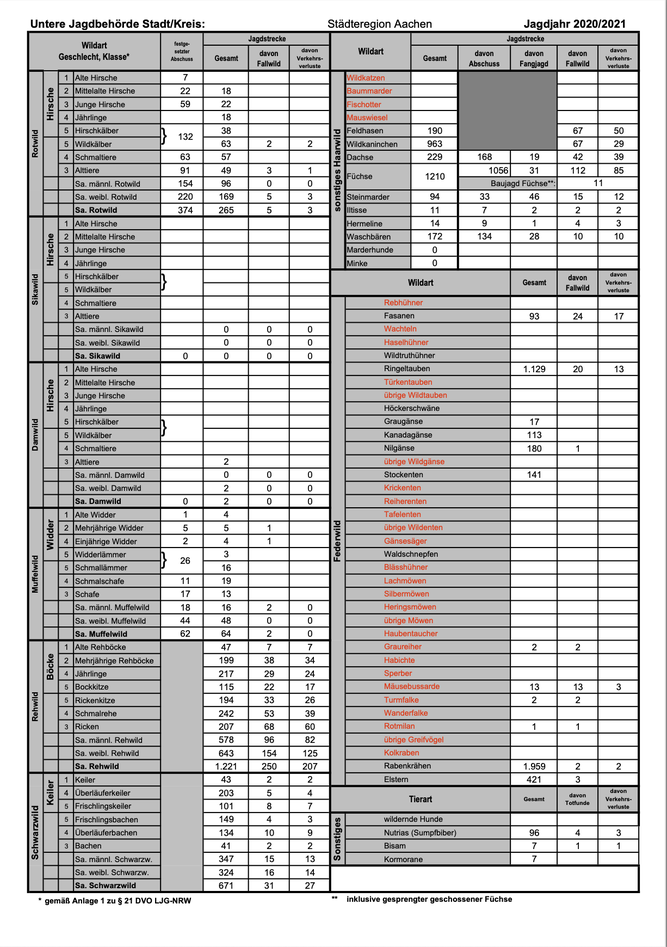

Naturschutzgebiete in Deutschland

Was ändert sich, wenn in Deutschland ein Gebiet zum Naturschutzgebiet erklärt wird? Im Prinzip wenig. Die Landwirtschaft darf weiter wie bisher betrieben werden. Es besteht Bestandsschutz. Desgleichen für die Forstwirtschaft. Jagd und die Fischerei sind auch in Naturschutzgebieten zulässig. Überall in Europa - außer in Deutschland - ist die Jagd in Naturschutzgebieten verboten! Nur der normale Bürger wird ausgesperrt, er darf das NSG nur auf erlaubten Wegen betreten.

Ein Jäger darf sogar mit Hund ein NSG betreten, wenn es zu seinem Jagdrevier gehört. Der Eigentümer des Gebietes, wenn er nicht eine Einzelperson ist, hat kein Recht, die Jagd zu untersagen. Der NABU-Aachen-Land ist Eigentümer des NSG Broicher Weiher und kämpft seit Jahren für ein Jagdverbot. Wir haben das Gebiet vor allem für fischfressende und überwinternde Wasservogelarten gekauft. Die Untere Naturschutzbehörde (zuständig für Naturschutz und Jagd) meint, dass das Interesse der Jäger höheren Stellenwert hat als das Interesse der Naturschützer. Die Wertigkeit des Naturschutzgebietes sei zu gering, um die Jagd zu verbieten.

Das Jagdgesetz von 1934 bedarf dringend einer totalen Überarbeitung und nicht nur minimaler Änderungen zu Gunsten der Jäger. Der NABU-Aachen-Land ist nicht grundsätzlich gegen die Jagd. Er befürwortet die allgemeinen Richtlinien des „Ökologischen Jagdverbandes“, aber ein Naturschutzgebiet hat die Natur zu schützen und Jagd darf nur gestattet werden, wenn sie dem Schutzziel dient.

Ein deutsches Naturschutzgebiet ist also eigentlich nur ein Naturnutzgebiet.

Karl Gluth Januar 2020

Kompetenz in Sachen Bergehalden

Der Deutsche Bund für Vogelschutz, heute Naturschutzbund Deutschland, hat schon vor über 30 Jahren die Bedeutung der Bergehalden im Aachener Revier als Lebensraum aus zweiter Hand für Pflanzen und Tiere erkannt. So hat der bekannte Ornithologe Gerhard Moll bereits am 10.11.1970 im Alsdorfer Casino in einem Vortrag auf die seltenen Tierarten der “menschenleeren” Halden hingewiesen. Dies geschah auch auf der Basis seiner Tagebuchaufzeichnungen seit den 50er Jahren. In der Folgezeit haben der DBV bzw. NABU in weiteren Vorträgen und auf Exkursionen sowie bei Radiosendungen und Podiumsdiskussionen die ökologische Bedeutung der Bergbaurelikte hervorgehoben. Diese Öffentlichkeitsarbeit erfolgte anfangs zu einer Zeit, als in der allgemeinen Meinung die Halden als störende Schandflecken in der Landschaft angesehen wurden, die es entweder zu beseitigen oder möglichst schnell zu begrünen galt. Was damals vielleicht noch verständlich war, kann man mit den heutigen ökologischen Kenntnissen eigentlich nicht mehr nachvollziehen.

Biotop-Kartierungen

Aktive unseres Verbandes sind es gewesen, die im Laufe der vielen Jahre seltene Pflanzen und Tierarten im Bereich der Bergehalden erstmals entdeckten. So besitzen wir ein Fundortarchiv, das auch Zeiträume abdeckt, in denen der hauptamtliche Naturschutz mit seinen zuständigen Behörden noch nicht existierte.

Aus den langen Listen unserer Biotopkartierungen sollen hier nur einige Vertreter aufgezählt werden (Rote-Liste-Arten in Fettdruck, Quelle: Recklinghausen 1999):

Amphibien: Bergmolch (Triturus alpestris), Kammolch (Triturus cristatus), Teichmolch (Triturus vulgaris), Erdkröte (Bufo bufo), Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans), Kreuzkröte (Bufo calamita), Grasfrosch (Rana temporaria), Seefrosch (Rana ridibunda), Wasserfrosch (Rana esculenta)

Reptilien: Blindschleiche (Anguis fragilis), Ringelnatter (Natrix natrix), Waldeidechse (Lacerta vivipara)

Säuger: Dachs (Meles meles), Feldhase (Lepus europaeus), Iltis (Mustela putorius)

Vögel: Baumfalke (Falco subbuteo), Bekassine (Gallinago gallinago), Braunkehlchen (Saxicola rubetra), Bruchwasserläufer (Tringa glareola), Eisvogel (Alcedo atthis), Feldschwirl (Locustella naevia), Fischadler (Pandion haliaetus), Flussregenpfeifer (Charadrius dubius), Flussuferläufer (Actitis hypoleucos), Habicht (Accipiter gentilis), Heidelerche (Lullula arborea), Mäusebussard (Buteo buteo), Merlin (Falco columbarius), Nachtigall (Luscinia megarhynchos), Neuntöter (Lanius collurio), Ortolan (Emberiza hortulana), Rohrweihe (Circus aeruginosus), Rotdrossel (Turdus iliacus), Rotmilan (Milvus milvus), Rotschenkel (Tringa totanus), Schwarzkehlchen (Saxicola torquata), Schwarzmilan (Milvus migrans), Schwarzstorch (Ciconia nigra), Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe), Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris), Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus), Turmfalke (Falco tinnunculus), Turteltaube (Streptopelia turtur), Waldwasserläufer (Tringa ochropus), Wasserralle (Rallus aquaticus), Weißstorch (Ciconia ciconia), Wespenbussard (Pernis apivorus), Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)

Wirbellose: Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens), Blauflügel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo), Feld-Sandlaufkäfer (Cicindela campestris), Gold-Laufkäfer (Carabus auratus), Russischer Bär (Euplagia quadripunctaria), Säbeldornschrecke (Tetrix subulata), Schönbär (Callimorpha dominula), Schwalbenschwanz (Papilio machaon), Trauermantel (Nymphalis antiopa)

Pflanzen: (einschließlich Kalkhalde Teuterhof!): Akelei (Aquilegia vulgaris), Braune Sumpfwurz (Epipactis atrorubens), Büschel-Nelke (Dianthus armeria), Dürrwurz (Inula conyza), Echter Frauenmantel (Alchemilla vulgaris), Echtes Tännelkraut (Kickxia elatine), Großes Zweiblatt (Listera ovata), Herzgespann (Leonurus cardiaca), Gemeine Hundszunge (Cynoglossum officinale), Golddistel (Carlina vulgaris), Kahles Bruchkraut (Herniaria glabra), Königsfarn (Osmunda regalis), Orangerotes Habichtskraut (Hieracium aurantiacum), Roter Zahntrost (Odontites rubra), Rundblättriges Wintergrün (Pyrola rotundifolia), Schlammkraut (Limosella aquatica), Gemeines Seifenkraut (Saponaria officinalis), Sigmarskraut (Malva alcea), Stechapfel (Datura stramonium)

Aber nicht nur Rote-Liste-Arten und Raritäten findet man hier, sondern auch Pflanzen- und Tierarten, die in der ausgeräumten Agrar- und Stadt-Landschaft keinen Lebensraum mehr haben bzw. durch massiven Biozid-Einsatz ausgerottet werden.

Große Anziehungskraft besitzen die Halden auch auf Greifvögel, wegen der optimalen Aufwindverhältnisse, aber auch wegen des unbelasteten Nahrungsangebots. Schließlich sei an dieser Stelle noch darauf hingewiesen, dass die meisten Halden in der Nähe des nord-süd-gerichteten Wurmtales liegen, welches eine wichtige Vogelzuglinie darstellt. Daher ist der Anteil an Durchzüglern und Wintergästen bei den Vogelarten auch überdurchschnittlich groß.

Faktoren-Vielfalt bedingt Artenvielfalt

Die angedeutete Artenvielfalt kommt durch eine Reihe besonderer Umweltfaktoren zustande, die es in dieser Kombination ausschließlich auf Bergehalden gibt. Diese sollen im folgenden kurz umrissen werden.

Bekanntlich hat die Bezeichnung Bergehalde nichts mit dem Begriff “Berg” zu tun, obwohl sich die Halden des Aachener Raumes durchaus bis zu einer beträchtlichen Höhe aus der sonst recht ebenen Bördenlandschaft erheben. Zugrunde liegt vielmehr der Bergmannsbegriff “die Berge”, worunter man im Prinzip alles Material versteht, das untertage zum Bau von Stollen und Schächten entfernt bzw. zwecks Kohlegewinnung von dieser getrennt werden muss. Im Vergleich zum Ruhrgebiet sind im Aachener Revier die Halden von stattlicher Größe, weil hier der Bergeanteil der Kohle höher liegt, aber auch, weil man viel mächtigere Gebirgsschichten durchfahren muss und zudem die Flöze nicht so dicht aufeinanderfolgen.

Das Haldenmaterial enthält die unterschiedlichsten Mineralien, weil hier auf engstem Raum Aushub aus verschiedenen Tiefen aufgehaldet worden ist. Meist ist die Berghalde auch gut wasserdurchlässig.

Dadurch sind der Haldenkörper und seine Oberfläche in der Regel extrem trocken, wohingegen sich am Haldenfuß das Wasser staut. Dort sind daher häufig künstlich angelegte Teiche zu finden, - wohl vor allem, um das ursprünglich belastete Wasser aufzufangen. Weil das Bergematerial dunkel ist, heizt es sich vor allem an den nach Süden exponierten Steilhängen sehr stark auf. Temperaturen von 60 Grad Celsius sind keine Seltenheit. Die Wärmeenergie wird nachts nur zögernd abgegeben, so dass auch an sonst kalten Tagen auf Halden die bodennahe Luftschicht eher temperiert ist. Auch im Jahresverlauf haben wir an der unteren Temperaturgrenze keine Extremwerte zu erwarten. So ist es insgesamt nicht verwunderlich, dass eine ganze Reihe wärmeliebender Arten nur hier auf den Halden des Aachener Raumes ihre nördlichste Verbreitung hat.

Die Bodenbildung geht nur sehr langsam vor sich. Abgestorbenes Pflanzenmaterial der Pionierarten verrottet zwar, aber es wird im Hangbereich entweder weggeweht oder fortgespült. Meist sammelt es sich dann in Senken und Erosionsrinnen, von wo aus die weitere Besiedlung mit höheren Pflanzen einsetzt. So bestimmen lange Zeit offene, unbewachsene Flächen das Haldenbild. Auf der Nordseite kommt die sukzessive Ausbreitung der Pflanzenwelt in der Regel schneller voran. Dass die Natur auch auf diesen Halden eine Sukzession bis hin zur Klimax schafft - wenn man ihr nur Zeit lässt -, beweist der Alsdorfer Jaspersberg mit seinem mittlerweile urwaldähnlichen Bewuchs.

Zusammenfassend kann man sagen, dass durch die Vielfalt sowohl der Bodenfaktoren als auch anderer Bedingungen wie Relief, Exposition und Mikroklima die Halden für sich etwas Einzigartiges darstellen, aber auch keine Halde wie die andere ist. Entsprechend differenziert können daher Flora und Fauna sein. Dies allein ergäbe eine Schutzwürdigkeit, auch wenn keine seltenen Arten hier siedeln würden. Sie sind aber vorhanden, was einen besonders rücksichtsvollen Umgang mit den Halden erfordert. Eine Überplanung nach Freizeitaspekten oder gar zwecks Bebauung ist daher strikt abzulehnen. In welchem Umfang eventuell ein schonendes Erleben der Natur organisiert werden könnte, müsste unbedingt mit den zuständigen Behörden und dem ehrenamtlichen Naturschutz vorweg abgestimmt werden!

Zukunft der Halden

Wenn zukünftige Naturschutzpolitik erfolgreich sein soll, dann müssen solche Keimzellen unbeeinträchtigt erhalten bleiben, - für die Wiederansiedlung bedrohter Arten an anderer Stelle. Man sollte noch einen anderen Aspekt beachten: die Weiterentwicklung der Bergehalden zu solch wertvollen Biotopen ist ausschließlich der Natur zu verdanken, ohne Störung durch den Menschen. Wollte man Vergleichbares künstlich schaffen, so wären die Kosten gesellschaftlich nicht akzeptabel. Da wir die Natur aber dringend und zunehmend brauchen, besteht hier die Chance, sie zum Nulltarif zu erlangen.

Freizeitdruck

In jüngerer Zeit wird die positive Entwicklung der Halden immer häufiger durch Freizeitaktivitäten negativ beeinflusst. Hierzu zählen Drachenfliegen, Mountainbiking, Motocross, wildes Reiten etc., aber auch sogenannte legale Tätigkeiten, wie sie sich durch die Umwandlung in eine “Erlebnishalde” ergeben. Je mehr bestehende Freizeiteinrichtungen aus Geldgründen vernachlässigt bzw. zurückgebaut werden, je weniger wohnortnahe Möglichkeiten in Anpassung an die wachsende Bevölkerung an unproblematischen Stellen errichtet werden, desto größer wird der Freizeitdruck auf die schützenswerten Naturbereiche, - und dazu zählen mittlerweile die Bergehalden des Aachener Reviers unbedingt.

Die wesentlichen NABU-Perspektiven

Für den NABU Aachen-Land ergeben sich folgende Zukunftsperspektiven, auch um gegebenenfalls Fördermittel des Landes und der EU einzusetzen:

.....Vorhandene, offizielle Freizeitanlagen sind weitgehend zu erhalten, zu pflegen und ggf. zu optimieren. Damit der Freizeitdruck auf empfindliche Bereiche geringer wird, könnte das Angebot durch weitere Anlagen ergänzt werden. Dabei ist aber unbedingt zu beachten, dass die Neuanlage von Freizeit- und Tourismuseinrichtungen grundsätzlich außerhalb ökologisch wertvoller Bereiche - also auch außerhalb der Bergehalden - durchgeführt wird. So könnte beispielsweise zerstörte Landschaft aufgewertet werden. Hier wären Fördermittel dann auch sinnvoll eingesetzt.

....Prinzipiell sind Bebauungen im Haldenbereich oder vergleichbar tiefgreifende Eingriffe auszuschließen. Hände weg von den Halden! In der Vergangenheit sind schon viel zu viele Naturbereiche Bauvorhaben geopfert worden. Aus Fehlern lernen!

....Man sollte nicht leichtfertig die einmalige Chance vertun, die Bergehalden im Sinne zukünftiger Biotopvernetzungsmaßnahmen zu nutzen. Immerhin gibt es im Nordkreisgebiet eine gutes Dutzend Halden, wobei allein in Alsdorf deren Gesamtfläche 5 Prozent des Stadtgebietes ausmacht. Ihre Lage ermöglicht zudem unproblematisch den Anschluss an bestehende Schutzgebiete und (zumindest geplante) neue Grünzüge. Dies würde auch den Forderungen der Landesplanung entsprechen, wonach vorgesehen ist, letztlich über ein landesweites Vernetzungssystem sogar 10 Prozent der Landesfläche unter Naturschutz zu stellen.

August 2001

Redaktionsteam: Karl Gluth, Helmut Meurer, Hans Raida, Hermann Schmaldienst, Doris Tomski, Günter Venohr und Wolfgang Voigt

Redaktionsleitung und Koordination: Wolfgang Voigt

Anmerkung:

Mittlerweile liegt auch das NABU-Konzept “Bergehalden im Aachener Revier - eine Zukunft für die Natur !” vor (erschienen: 25. Juli 2002). * (siehe: "Themen" -> Berghalden im Aachener Revier)

Ammoniticon - Informationen zum Projekt

Auf der Abraumhalde Anna Noppenberg, der höchsten und markantesten im ehemaligen Aachener Steinkohlenrevier, soll eine weithin sichtbare, einen Ammoniten nachbildende Großplastik die geologische und bergbauliche Vergangenheit und die technologische Zukunft darstellen. Symbolhaft interpretiert die Großspirale künstlerisch die Umkehr natürlicher geologischer Formationen durch den Bergbau: Was einst in den Tiefen der Erde verborgen war, ist ans Tageslicht gefördert worden und nun „dem Himmel nahe“. Es bildet den gestalterischen Kontrapunkt auf der gigantischen Industrieskulptur der Bergehalde selbst.

Das „Ammoniticon“ soll in fast 110 Metern Höhe über Flur auf dem höchsten Punkt des ehemaligen Aachener Steinkohlenreviers mit einer Höhe von ca. 20 Metern als Landmarke und Kunstobjekt in der gesamten Region wirken. Es setzt der gesamten Haldenlandschaft – den „Pyramiden des Bergbaus“ – die Krone auf, ist weithin sichtbares Wahrzeichen des regionalen Strukturwandels, eingebunden in die mit öffentlicher Förderung entwickelte „Energielandschaft AnnA“, einem zentralen Projekt der grenzüberschreitenden „Grünmetropole“.

(Textquelle: GERD LEBJEDZINSKI, Ammoniticon, Die Broschüre zum Projekt)

Leserbrief von EIKE LANGE, NABU Aachen-Land

Zum Bericht von Karl Stüber über die Macher von „ Ammoniticon“

Auf alle Fälle ein Imposantes Bauwerk dieses Ammoniticon. Auch einen künstlerischen Wert kann ich diesem Unikum nicht absprechen. Aber muss ich mir ein Naturschutzgebiet als Sockel aussuchen? Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln wird der NABU die Zerstörung des Naturschutzgebietes „Anna-Noppenberg“ zu verhindern versuchen. Schon die Fundamente auf dem angeschlämmten Boden würden die halbe Halde vernichten. Mit welchen Windgeräuschen ist zu rechnen? Der Störeffekt auf den Polizeifunksender auf der Halde dürfte nicht unerheblich sein. Der Bund der Steuerzahler hat für sein Schwarzbuch außer den DINO-Eiern in Würselen eine weitere Attraktion aus der Region. Herr Wigand wird sich sicher daran erinnern. Durch den ansteigenden Publikumsverkehr würde das NSG total zerstört. Seltene streng geschützte Arten haben sich auf der Halde inzwischen angesiedelt. Gerade die kahlen extrem nährstoffarmen Flächen sind für viele Arten lebensnotwendig. Für den Uhu, der inzwischen auf Anna 1 brütet, ist die Halde wichtiges Nahrungshabitat. Im Vogelzug dient die Halde als Orientierungspunkt. Arten wie Kranich oder Raufußbussard werden in der Zugzeit hier beobachtet. Für Kleinvogelarten dient die Halde als Rastplatz. Auch Glimmbeleuchtung würde Insekten anziehen und die Verletzungsgefahr durch die vielen Zwischenräume der Spirale für Fledermäuse wäre unvertretbar. Für nachts ziehende Vögel wird eine Durchflugmöglichkeit vorgetäuscht.

Es gibt viele schöne Standorte, es muss nicht ein NSG zerstört werden.

Leserbrief von KARL GLUTH

Noch einmal zum Mitschreiben: Die Halde Noppenberg steht unter Naturschutz! Das gilt unabhängig vom Eigentümer oder von Wünschen des Energeticons... Genau auf der Haldenspitze brütet unter anderem die Heidelerche (Rote Liste), außerdem ist die Halde ein Leitpunkt für Zugvögel. Viele Zugvögel sind Nachtzieher und würden sich an dem Kunstwerk das Genick brechen und damit getötet. Außerdem: Ammoniten lebten in der Devonzeit im Kalkmeer. Die Steinkohle entstand aus Pflanzen im Karbon, hat also mit Kalk nichts zu tun, aber was ficht das den Künstler und seine Mitstreiter im Ammoniticon und Energeticon an!

Wenn also einige Leute ihre Unkenntnis unbedingt öffentlich machen müssen und eine Million Euro zu viel haben, schlage ich einen neuen Standort vor, das Gebäude der Europäischen Union in Brüssel. Dort ist man für alle unsinnigen Geldausgaben zuständig und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz wäre sicher begeistert über ein Denkmal. Im Ruhrgebiet hat man ein Denkmal auf eine Halde gesetzt, und zwar zwei riesige Stahlbögen. Nach einem Jahr musste man das Gebiet für die Öffentlichkeit wegen Standsicherheitsproblemen sperren und das Denkmal für viel Geld wieder beseitigen lassen. Hiermit schlage ich vor, dass die zuständigen Herren eine Exkursion zu dieser Halde im Ruhrgebiet machen.

Ein einmaliges, kostenloses Experiment ist eine Halde, die man einfach in Ruhe lässt, um zu sehen, was die Natur daraus macht - das ist einmalig in Deutschland. Die Halde Noppenberg ist schon heute ein Denkmal. Jeder Stein auf dieser Halde war einmal auf eines Schaufel eines Bergmanns. Vielleicht sollte man diesen Herren mal einige LKW Bergematerial und einige Panneschippen zur Verfügung stellen, da können sie sich austoben, um eine Halde zu schaffen.

(AN / AZ vom 31. Dezember 2015)

Leserkommentar

09.12.15 - 07:25 Uhr KALLEWIRSCH

In welchem Paralleluniversum leben diese Herren eigentlich? Gibt es keine anderen Förderprojekte in Zeiten der notwendigen Flüchtlingsförderung, verrottender Schulen etc.?

Bleischrot und Umwelt

von Dr. Eike Lange

Das Schießen mit Schrot auf Niederwild ist eine übliche und vertretbare Form der Jagd.

Es ist nur die Frage zu stellen: "Muss es Bleischrot sein?".

Im Jahre 2000 wurden in Deutschland 85 Millionen Schrotpatronen verkauft; das entspricht einem Bleigewicht von etwa 2.600 Tonnen. Wenn man das auf die Fläche der Bundesrepublik umrechnet, sind das 7,28 mg Blei pro Quadratmeter. Werden nichtbejagte Flächen wie Städte, Dörfer und Straßen abgezogen, liegt der Wert sehr viel höher. Das auf dem Boden liegende Blei oxydiert und gerät so in das Grund- und damit in das Trinkwasser. Am meisten wird an Gewässern auf Niederwild gejagt. Dort ist die Bleibelastung um ein Wesentliches höher als in anderen Gebieten. Deswegen werden sehr häufig in Mägen von Wassergeflügel Schrotkugeln gefunden, die diese als für die Verdauung notwendige Gritkörnchen aufnehmen. Die Schrote werden allmählich zerrieben und gelangen mit Hilfe der Verdauungssäfte als resorbierbare Bleiverbindungen in den Blutkreislauf. Die Schrotkugeln der nicht tödlich getroffenen Tiere werden im Körper nicht eingekapselt, sondern abgebaut. Ein Schrotkorn wiegt 10 - 40 mg. Da das Blei im Körper gespeichert wird, ist eine Gefahr nicht von der Hand zu weisen. Nach Schätzungen von Obermeier und Döring (Kosmos 5/96 S.60) sterben bis zu 25% aller Wasservögel an stark bejagten Gewässern an Bleivergiftung.

Eine noch größere Gefahr besteht für die Beutegreifer in der Natur, wie Fuchs, Bussard, Falken, Adler, Weihen und Eulen. Da diese als Beutegreifer oder Aasfresser fast ausschließlich geschwächte Tiere schlagen oder schon verendete nehmen, sind sie durch das Blei gefährdet. Auch wird das geschossene Wild vom Menschen verzehrt und das giftige Blei gelangt so auf indirektem Wege in den menschlichen Körper, wo es in Knochen, Leber, Nieren und Gehirn erheblichen Schaden anrichten kann. Die Belastungsgrenze für Rind- und Schweinefleisch ist auf 0,25 mg/kg (= ppm) festgesetzt. Nach § 3 des Lebensmittelgesetzes wäre demnach das Inverkehrbringen von mit Schrot geschossenem Wild strafbar. Wegen der Bleivergiftungsgefahr sind alle Bleiwasserrohre aus den alten Häusern verbannt worden, und es gibt kein bleihaltiges Benzin mehr, nur bei Niederwild als Lebensmittel wird das Problem totgeschwiegen, obwohl es bekannt ist. Ein resorbiertes Schrotkorn in einer Ente oder einem Kaninchen überschreitet die pro Kilogramm Fleisch zugelassene Höchstmenge schon um ein Erhebliches.

Aus all diesen Gründen ist in Dänemark und bei unseren niederländischen Nachbarn die Jagd mit Bleischrot gänzlich verboten. In den USA, in England, Norwegen und in Schleswig-Holstein, als einzigem Bundesland, ist immerhin die Jagd mit Bleischrot an Gewässern untersagt. Eine Alternative ist seit langem bekannt und die Ballistikprobleme sind auch überwunden. Der Preisunterschied von 7 bis 10 Eurocent sollte bei der signifikanten Gefahr durch Blei keine Rolle spielen.

Wir vom NABU Aachen-Land fordern deswegen ein Totalverbot von Bleischrot für Deutschland.

Würselen, im Februar 2002

Klettern an Felsen- aber bitte naturverträglich

von Wolfgang Voigt

In den deutschen Mittelgebirgen erlebt der Klettersport seit den 80er Jahren einen regelrechten Boom. In Nordrhein-Westfalen sind es ursprünglich wenige Alpinisten gewesen, die im Sauerland, im Teutoburger Wald und vor allem in der Eifel die offenen Felsbildungen als Übungsgelände genutzt haben. Seit Entwicklung des Sportkletterns zum Breitensport nimmt der Druck auf die sensible Fauna und Flora der Felsenlandschaften zu und wird zu einer nicht zu unterschätzenden Belastung. Die Felsen der Mittelgebirge gehören in Deutschland zu den letzten intakten Inseln mitteleuropäischer Urlandschaft. Sie befinden sich deswegen in einem vergleichsweise natürlichen Zustand, weil sie schwer zugänglich und für land- und forstwirtschaftliche Nutzung ungeeignet sind. Hier konnten hochspezialisierte Pflanzen und Tiere überleben, denen anderswo die Lebensgrundlagen entzogen wurden. Die Flora ist aber auch aus Arten zusammengesetzt, die aus den verschiedensten Gegenden Europas stammen. So findet man an den südexponierten Wänden, die starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, in klaren Nächten aber die Wärme ungehindert abstrahlen, vor allem Vertreter aus den östlichen Steppengebieten. Hierbei spielt auch das geringe und vor allem schwankende Wasserangebot eine Rolle. Diese Steppenflora ist ein Relikt aus der nacheiszeitlichen Wärmeperiode. Wo Gebüsche die Temperaturgegensätze mildern, haben sich Arten der mediterranen Flora angesiedelt. Die nach Norden ausgerichteten Felspartien liegen überwiegend im Schatten und weisen demzufolge ein ganz anderes Mikroklima auf. Es gibt hier keine extremen Unterschiede zwischen den Tag- und Nachttemperaturen. Verdunstende Feuchtigkeit hat einen Kühleffekt auf den Fels und vor allem die Luft. Diese sinkt über die Wand zur Gesteinshalde hinunter und sammelt sich dort in den Zwischenräumen des Materials. Insgesamt entsteht ein Kleinklima, das Bedingungen aufweist, die sonst nur in nordischen oder alpinen Regionen herrschen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich hier viele Pflanzenarten als Eiszeitrelikte gehalten haben.

Alleine diese wenigen Ausführungen zeigen, wie einzigartig, aber auch selten diese Pflanzenvorkommen in unserer heimischen Flora sind. Dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, das die Felsen außerdem Lebensraum für eine Vielzahl seltenster Flechten, Moose, Farne und Gräser sind. Im Rurtal hat man sogar Moosarten nachgewiesen, die als Neufunde für das Rheinland gelten. Möchte man in solchen Gebieten klettern, so sollte man sich daher der besonderen Verantwortung gegenüber der Natur bewusst sein. Verschiedene Kletter- und Naturschutzverbände bemühen sich schon lange um Strategien für naturschonendes Klettern. Beim Klettern sollte man sich an die Maßnahmen halten, die entwickelt wurden um dem Menschen den Genuss der Natur zu ermöglichen, ohne diese über Gebühr zu strapazieren.

Bereits beim Zustieg zu den Felsen gilt: Vorsicht! Der Weg zu den Einstiegen geht unterhalb der Felsen häufig in steile Geröllhalden oder sandige Flächen über. Dies sind trittempfindliche Biotope mit flachgründigen Böden. Wer die hier heimischen Pflanzen, wie Hirschzunge oder Ruprechtsfarn nicht gefährden will, wird sich an die ausgewiesenen Zustiegspfade halten. Diese sind so angelegt, dass die Einstiege zu den Kletterwegen auf schmalen, wenn nötig mit ”Pfeil” markierten Wegen erfolgen. Somit kommt es zu keiner flächigen Trittbelastung; die Biotope im Zustiegsbereich werden nicht nennenswert geschädigt. Dies ist auch für den Schutz der Mauereidechse wichtig, die an den Rurfelsen ihr nördlichstes Vorkommen hat; sie benötigt zur Eiablage speziell den Verwitterungsgrus, der sich an den Wandfüßen und auf den Felsköpfen bildet.

Die Felsenwand selbst stellt ein großes Biotop dar. Dieses setzt sich aus einem Puzzle von Teilbiotopen zusammen: Wenige Meter neben einem steilen, unbewachsenen Wandbereich finden wir auf einer besonnten Felsterrasse mit ausreichender Erdauflage ein wahres Pflanzenparadies. Während das Klettern in den unbewachsenen Abschnitten ökologisch völlig unbedenklich ist, müssen bewachsene Zonen mit seltenen Pflanzen oft geschützt werden und sollten daher nicht beklettert werden. Im Bereich der Felsenwände brüten außerdem viele Vögel, darunter Uhu und Wanderfalke. Solche Felsen werden als Horstschutzzonen ausgewiesen und zeitlich befristet gesperrt. Die vor Ort angebrachten Schilder sollten auf jeden Fall beachtet werden. Daneben gibt es auch ständig gesperrte Felszonen, in denen das Beklettern den Bestand einer Art gefährden würde. Gesperrter und offener Felsbereich werden mit bundesweit einheitlichen Symbolen ”Kreuz”, beziehungsweise ”Pfeil” gekennzeichnet. Auf dem Gipfel von Kalk- und Granitfelsen gedeiht meist eine wertvolle Vegetation. Um diese nicht zu schädigen, sind unterhalb des Felskopfes Umlenkhaken angebracht worden. Der Abstieg erfolgt dann durch Abseilen oder Ablassen. Der Aufstieg auf einen Felsenkopf sollte eigentlich für den Sportkletterer uninteressant sein, da keine klettertechnischen Schwierigkeiten zu bewältigen sind. Dagegen sind die Gipfel der meisten Sandsteinfelsen kaum bewachsen; hier könnte das Erreichen des Gipfels zum Klettererlebnis dazugehören. BUND, LNU und NABU haben zusammen mit dem Naturschutzzentrum NRW folgende Verhaltensregeln für den Klettersport in Mittelgebirgen herausgegeben:

- Beachten Sie die bestehenden Schutzgebietsausweisungen und Kletterverbote.

- Informieren Sie sich und andere über die ökologischen Gegebenheiten des jeweiligen Gebietes.

- Benutzen Sie nur die offiziellen Zugangswege und Lagerplätze; “Abschneider” sind tabu.

- Klettern Sie nur in Kleingruppen; bei Überfüllung sollten Sie das Gebiet meiden.

- Vermeiden Sie Lärm und Abfall.

- Klettern Sie nur in Routen mit Umlenkhaken am Ausstieg oder anderen empfohlenen Abstiegswegen.

- Das “Ausputzen” von Kletterrouten und künstliches “Routentuning” (Sika, Racofix, Griffeschlagen) sollten ebenso tabu sein wie das Bemalen der Felsen oder das Entfernen von Bäumen an den Einstiegen.

- Beachten und respektieren Sie bestehende Magnesiaverbote.

- Verzichten Sie freiwillig auf Kletterrouten an Felsen, in denen Vögel brüten oder Fledermäuse leben.

- Handeln Sie möglichst nach der Devise “Keine Spuren hinterlassen”.

- Benutzen Sie für eine umweltfreundliche Anreise nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel.

- Setzen Sie sich für die Verbesserung öffentlicher Verkehrsverbindungen ein.

- Falls Sie die Reise dennoch mit dem Auto antreten, parken Sie nur auf befestigten Flächen und gekennzeichneten Parkplätzen.

- Arrangieren Sie Fahrgemeinschaften.

- Nutzen Sie auch künstliche Klettermöglichkeiten in den Städten; nicht jeder Kurzausflug in die Mittelgebirge ist notwendig.

(Text: NABU / Wolfgang Voigt. Alsdorf 2002)

Der Kormoran - ein Fischereischädling?

von Wolfgang Voigt

Der Kormoran (Phalacrocorax carbo) galt um die Wende zum 20. Jahrhundert als größter Fischereischädling und wurde daher in Mittel- und Nordeuropa nahezu ausgerottet. Das hat ihn letztlich auf die „Rote Liste“ der vom Aussterben bedrohten Vogelarten gebracht. Nachdem der gesetzliche Schutz verbessert wurde, konnten die Bestände sich ab den 80er Jahren langsam wieder erholen. So gab es alleine in Deutschland 1992 wieder etwa 9.500 Brutpaare in vierzig Kolonien. Die Kormorane, die man im Aachener Raum bisher beobachten konnte, stammen nahezu ausschließlich aus niederländischen Brutbeständen, allerdings hat man seitens des NABU Aachen-Land auch Exemplare von den britischen Inseln nachgewiesen. Wie auch immer, jedenfalls nimmt ihre Zahl zur Brutzeit hin in diesem Gebiet deutlich ab.

Dennoch hört man auch in unserer Region immer häufiger den Ruf zur Bekämpfung des vermeintlichen Fischereischädlings. So befürchteten in einer Lokalzeit-Sendung des Westdeutschen Fernsehens vom 7. März 2003 Eifeler Angelsportler, dass Kormorane den Rursee leerfischen könnten, und forderten demzufolge drastische Maßnahmen gegen die Tiere. Begründet wurden diese Forderungen mit dem „enormen“ Nahrungsbedarf der Vögel. Was sind hierzu die Fakten? Der tägliche Nahrungsbedarf eines Kormorans liegt bei ungefähr 500 Gramm. Dennoch besteht nach Untersuchungen der Bayerischen Landesanstalt für Fischerei in Starnberg kein besonderer Grund zur Aufregung. Die Biologen der Schweizerischen Vogelwarte kommen zu ähnlichen Ergebnissen:

Kormorane ernähren sich in erster Linie von den stark vertretenen Arten wie Brachse, Rotfeder oder Rotauge, welche in der Fischerei und Fischereiwirtschaft keine allzu große Rolle spielen. Eine Ausnahme machen die Äschen, die in den Flüssen bisweilen um bis zu 36 Prozent von den fischenden Kormoranen dezimiert werden. Außerdem wurden in Schweizer Seen etwa 2 Prozent der Aale, 3 Prozent der Hechte und 2 Prozent der Forellen gefressen. Allerdings kann in Flüssen der Anteil weggefangener Forellen auf 15 Prozent ansteigen. In der Diskussion um die Kormorane wird meist die eigentliche Ursache für deren Zunahme unterschlagen. Das Populationswachstum ist nämlich nicht alleine auf die Schutzmaßnahmen zurückzuführen; die haben schließlich nur zur Erholung der Bestände geführt. Vielmehr ist nach Meinung der Wissenschaftler das verbesserte Nahrungsangebot ausschlaggebend, das durch den übermäßigen Eintrag von Nährstoffen infolge der bekannten Umweltbelastungen zustande kommt.

Es ist also die drastische Vermehrung der Fische, welche ganz im Sinne natürlicher Wirkzusammenhänge eben auch die Kormorane sich vermehren lässt. So gesehen stellen die Kormorane - zusammen mit anderen Fischfressern - ein wichtiges Regulativ dar, um die unnatürlich angewachsenen Fischbestände wieder auf ein Ausmaß zurückzuführen, das dem Prinzip des dynamischen Gleichgewichts der Natur entspricht. Diesem Prinzip würde dann auch entsprechen, dass sich die Kormoranbestände ebenfalls auf einen gesunden Bestand - auf niedrigerem Niveau als heute - einpendeln werden. In welcher Phase dieser Entwicklung man die Wechselbeziehungen auch betrachtet: immer tragen Kormorane - wie viele andere Glieder des Nahrungsnetzes - zur Verbesserung der Wasserqualität bei. Solange aber Gewässer von Anglern und Sportfischern künstlich mit Fischen besetzt werden, muss man sich nicht wundern, wenn die Kormoran-Bestände zunehmen und das biologische Gleichgewicht ins Wanken gerät. Blind für biologische Zusammenhänge ist man außerdem, wenn man den Abschuss der Tiere oder auch nur das Vertreiben fordert. Die Verluste durch Töten werden durch eine höhere Nachkommenzahl ausgeglichen. Andererseits ist zu bedenken, dass man durch das Vertreiben zwar lokal die Bestände dezimiert, sie aber dafür anderswo erhöht. Das Vergrämen verursacht zudem durch das vermehrte Hin- und Herfliegen nur einen größeren Energiebedarf, was einen größeren Nahrungskonsum nach sich zieht, genau das also, was man vermeiden will. Es ist richtig, dass an fischereiwirtschaftlich intensiv genutzten Teichen die Bestandsdezimierung durch Kormorane auffällig sein kann, vor allem wenn nur eine Fischart im Angebot steht und diese im Überbesatz. Vielleicht wäre das Einkalkulieren der Verluste ein Ansatz, um auf Bekämpfungsmaßnahmen gegen den „Fischräuber“ zu verzichten. Auch die Rückkehr zu einer naturnahen Bewirtschaftung unserer Gewässer wäre ein richtiger Weg. Schließlich war der Kormoran zuerst da und der Mensch ist als Konkurrent dazugekommen, - nicht umgekehrt!

Alsdorf, im März 2003

Rabenvögel

von Wolfgang Voigt

Seit 1988 führt der NABU Aachen-Land Rabenvogelzählungen im gesamten Broichbachtal durch. Die Zählungen sollen exemplarisch für das Kreisgebiet Aufschluss über die Bestandsentwicklung von Krähen, Elstern, Eichelhähern und Dohlen geben. Von besonderer Bedeutung ist dies seit der europaweiten Unterschutzstellung der Rabenvögel im Jahre 1976, welche in der Bundesrepublik erst seit dem 1.1.1987 umgesetzt wird. Ungeachtet dessen erteilt die Kreisverwaltung Aachen immer wieder Ausnahmegenehmigungen zum Abschuss von Rabenvögeln. So wurden zum Beispiel 1990 256 Rabenkrähen, 377 Elstern und 193 Eichelhäher geschossen. Aufgrund der Rabenvogelzählungen unseres Verbandes ergibt sich folgender hochgerechneter Bestand im Kreisgebiet:

90 Brutpaare Elstern, 120 Brutpaare Rabenkrähen, 130 Brutpaare Eichelhäher. Selbst wenn diese Zahlen zu niedrig liegen sollten, ergibt sich das Faktum, dass die Abschusszahlen nur durch nicht an der Brut beteiligte Zugvögel zustande kommen können!

Wie reagieren wir, wenn in Belgien und Italien Zugvögel gefangen oder getötet werden? Wir sind empört! Was geschieht, wenn im Kreis Aachen Wintergäste aus dem Norden und Osten rücksichtslos und gegen das Gesetz abgeschossen werden? Bisher nichts! Im Gegenteil: Es werden weiterhin Abschussgenehmigungen durch die Kreisverwaltung erteilt. Dabei legt man offenbar ausschließlich Zählergebnisse der Jägerschaft zugrunde. Ein uns vorliegendes Ergebnis einer solchen Zählung datiert auf den 9.11.!1990. Dabei ist mit Sicherheit ein großer Anteil östlicher Wintergäste erfasst!!! Wir stellen hier zum wiederholten Male fest: Ein Grund für das Erteilen von Ausnahmegenehmigungen besteht nicht. In den letzten Jahren häufen sich die Telefonanrufe von Gartenbesitzern, welche sich über Nestplünderungen durch Elstern aufregen. Was steckt dahinter?

Gut genährte Stadtamseln (Winterfütterung!) brüten oft bereits Ende März ohne die Deckung durch das Laub der Sträucher. Die Brut ist daher gut zu beobachten, auch für die Elstern, die sich aus Ermangelung geeigneter Brut- und Nahrungsbiotope in der ausgeräumten Feldflur zunehmend innerhalb menschlicher Siedlungen aufhalten. Eier und Jungtiere sind leichte Beute für fütternde Elstern, aber - statistisch gesehen - nur Beinahrung für die Elsternjungen. Niederländischen Nahrungsanalysen zufolge machen sie nur 7,6 Prozent der Gesamtnahrung aus (Haushaltsabfälle 34,5 %, Pflanzenmaterial 20,6 %, Insekten 17,8 %, Würmer, 10,1 %, Kleinsäuger 7,1 %, Fische 0,9 %, außerdem: Spinnen, Asseln, Schnecken und andere 1,4 %). (nach: SPAANS et al., Het Vogeljaar 30, 1982). Auch hinsichtlich des Amselbestandes kann man den Gartenfreund beruhigen: In der Regel folgen noch zusätzlich mindestens 2 bis 3 Bruten im Jahr, oft wegen der Belaubung unbemerkt. So würden im Verlaufe von 10 Jahren aus einem Amselpaar etwa 150 Millionen Vögel entstehen, wenn nicht Wetter, Nahrungsmangel, Eichhörnchen, Katzen und eben auch Elstern den Bestand dezimieren würden.

Auszüge aus der NABU-Info “Schutz der Elster”, Bonn 1990 sollen diese Position abrunden:

“Durch ganzjähriges Nahrungsangebot in Form von Siedlungsabfällen und weitgehendes Fehlen natürlicher Feinde wie Habicht, Wanderfalke oder Baummarder haben die Elstern in den letzten Jahrzehnten erheblich verbesserte Lebensbedingungen in den Städten gefunden. Die Jagdruhe im Wohnbereich begünstigte ihr Einwandern bis in die Innenstadtbereiche. Dies und ihr geselliges Verhalten im Winterhalbjahr - besonders an den Schlafplätzen - lassen leicht den Eindruck einer Bestandszunahme aufkommen. Dennoch gibt es bei der Elster natürliche Regulationsmechanismen, die wie bei anderen Tierarten dafür sorgen, dass ihre Anzahl sich in einem Gebiet in bestimmten Grenzen hält. Bei Elstern beruht das unter anderem auf ihrer sehr aggressiven Revierverteidigung. So kommt es am Brutplatz bei Unterschreiten der Mindestabstände zwischen den Nestern zu ständigen Streitereien, die die Vögel vom Brutgeschäft abhalten. Bei hoher Bestandsdichte betätigen sich auch revierlose Vögel als Eier- und Jungvogelräuber bei ihren Artgenossen. ...

Langjährige Untersuchungen an Rabenkrähen bei Braunschweig haben gezeigt, dass deren Bestand, wenn sie nicht bejagt wurden, zwar jährlich schwankte, aber langjährig nicht zunahm. Dieses dynamische Gleichgewicht herrscht in allen bisher untersuchten Vogelgemeinschaften, in welche die Rabenvögel als Glieder der Gemeinschaft eingebunden sind. Wer meint, es könnten nur Eichelhäher, Elstern und Rabenkrähen übrigbleiben, nachdem alle anderen Vögel von ihnen vernichtet wurden, verkennt die Zusammenhänge total. Akute Bestandsrückgänge vieler Vogelarten und eine generelle Artenverarmung sind Folgen der Vernichtung natürlicher Nahrungsgrundlagen, fortgesetzten Landschaftsverbrauchs, Lebensraumzerstörung und naturferner Gestaltung menschlicher Siedlungsräume. ...

Elster, Eichelhäher und Rabenkrähe sind nicht bestandsgefährdet, sonst müssten sie auf die Roten Listen. Die Neuregelung der Bundesartenschutzverordnung räumt ihnen lediglich das gleiche Lebensrecht wie Buchfink, Lerche und Schwalbe ein. Vögel töten, um Vögel zu schützen, kann nicht das Rezept sein, um den allgemeinen Vogelbestand, die Vielfalt und den Artenreichtum haben zu können.”

Alsdorf, 1992 und 2002

Das Loch in der Landschaft: rekultivieren oder renaturieren?

Von Wolfgang Voigt

Mit der Erteilung einer Abgrabungsgenehmigung sind heutzutage in der Regel noch Rekultivierungsauflagen verbunden. Leider sind diese bei der Verwirklichung oft genug veraltert und entsprechen nicht den derzeitigen Erkenntnissen über ökologische Zusammenhänge. Die Genehmigungsbehörde schreibt im allgemeinen, aufgrund von geltenden Landesgesetzen, ebenerdiges Verfüllen und Auftragen von Mutterboden vor. In der Praxis sieht dies im Prinzip so aus, dass nach Gewinnung der Bodenschätze die Grube mit Bauschutt, Erdaushub (aus Baumaßnahmen) bzw. Müll aufgefüllt wird. Gerade das Einbringen von Abfall bringt wegen der Grundwassernähe mannigfaltige Probleme mit sich. Die anschließend aufgebrachte Bodendecke stammt entweder aus anderen Maßnahmen des betreffenden Nutzers oder z.B. (in unserem Bereich häufig) aus der Lössabtragung im Zuge des Braunkohle-Tagebaues. Die so “gewonnenen” Flächen werden dann der land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung zugeführt. Nicht selten handelt es sich bei den entstehende Forsten um ausgesprochene (Nah-)Erholungswälder oder gar Freizeitparks. Gelegentlich werden größere Abgrabungsgebiete in Seen verwandelt, dann aber fast durchweg zu Zwecken der Freizeitgestaltung geplant und ausgeführt. Die Nutzung der zu rekultivierenden Bereiche für die Anlage von Schießplätzen oder Motocross-Strecken ist eigentlich schon nicht mehr zu verstehen, zeigt aber, wie sehr die Gruben als Un-Land betrachtet werden.

Rekultivierungsmaßnahmen im eigentlichen Sinne mögen dort noch zu vertreten sein, wo von der Abgrabung Landwirtschaftsbereiche bzw. ausgesprochene Holznutzungsgebiete betroffen gewesen sind. Häufig sind es aber gerade intakte Ökosysteme, welche durch die Bodenschatz- Gewinnung zerstört werden. Hier ist vor allem eine Renaturierung zu fordern. In der Tat kommt es gelegentlich vor, dass solche Auflagen bereits gemacht werden. Aber auch hierbei erfolgen meist vorab Verfüllungen; Landschaftsarchitekten planen die zukünftige “Natur” durch, oft unter Rücksichtnahme auf kommunale Wunschvorstellungen, nicht immer nach Ermittlung gegebener Standortbedingungen. Somit ist der Kostenfaktor (alleine schon für die Planung) enorm, der Nutzen für den Naturhaushalt oft genug fraglich. Man sollte sich verstärkt in Erinnerung rufen, dass doch die Natur selbst der beste Landschaftsplaner ist. Überall wo der Mensch z.B. Siedlungs- oder sonstige Nutzungsbereiche verlässt, erobert sie sich das Areal zurück und gestaltet Standorte für funktionierende Lebensgemeinschaften. Allerdings geht dies nicht von heute auf morgen. Haben wir zu wenig Geduld? Muss alles möglichst schnell nach etwas (nach Natur?) aussehen? Dauert uns die natürliche Sukzession bis zum Klimaxstadium zu lange?

Wir sollten dabei nicht vergessen, dass auch die Zwischenstadien wie z.B. Pioniergesellschaft, Hochstaudenflur, Verbuschung und Verwaldung ihren ökologischen Wert haben und durchaus auch ästhetisch reizvoll sind. Zudem werden die Pflanzenbestände zum Nulltarif geliefert. Diese Tatsachen sollten den (freilich geringeren) finanziellen Aufwand lohnend erscheinen lassen, der durch Ankauf oder Anpachtung von aufgelassenen Abgrabungen entsteht. Vor allem sollten solche “Lebensräume aus zweiter Hand” (sogenannte Sekundärbiotope) als kleiner Ersatz für umfangreich zerstörten Naturraum einzufordern sein.

Alsdorf, im August 1987

Hochwasserschutz durch Renaturierung

von Wolfgang Voigt

“Seit 1945 wurden rund 40.000 Kilometer Bach- und Flussstrecke in der Bundesrepublik kanalisiert und betoniert. Die Sünden der Vergangenheit rächen sich: Flächenversiegelung bis an die Betonufer begradigter Fließgewässer ziehen alljährlich immer bedrohlichere Hochwasser-Situationen nach sich. Wo bisher keine Überbauung stattgefunden hat, bedrängen Forst- und Landwirtschaftsflächen sowie Sonderkulturen auf entwässerten oder verkippten, ehemaligen Auenbereichen die Bäche und Flüsse, verbunden mit der bekannten Problematik der Einschwemmung von Gülle, Düngemitteln und Bioziden. Vorbei ist es mit der Selbstreinigungskraft innerhalb ausgedehnter Schilfzonen und Auwälder. Verloren sind die natürlichen Rückhaltekapazitäten großzügiger Feuchtwiesen. Natürliche Mäander sind rar geworden, ihre Bremswirkung auf die Fließgeschwindigkeit nicht mehr gegeben. Neben den angesprochenen Folgen (Hochwasser, “Umkippen”) zeugen vor allem die “Roten Listen” von den Auswirkungen auf die ehemals intakten Ökosysteme: Rückgang unzähliger Pflanzen- und Tierarten in Feuchtgebieten. Aus ökologischer Sicht liegt die Lösung der Probleme alleine in der umfangreichen Renaturierung der Bachläufe. Die oft geforderten künstlichen Rückhaltebecken kann nur jemand ernsthaft vertreten, dem es lediglich um den Schein-Schutz des Menschen geht, der zudem meint, der Naturhaushalt ist technisch zu regeln.”

Diese vom Autor verfasste Einleitung zur Studie “Renaturierung des Broichbachtales - Utopie oder Notwendigkeit”, die 1988 in Zusammenarbeit von DBV Alsdorf und Gruppe Broichbachtal entstanden ist, könnte heute fast genauso geschrieben werden. Vielleicht sind einige Korrekturen nötig: Seit 1988 sind manche Kilometer kanalisierter Fließgewässer hinzugekommen, die neuen Bundesländer wären zu berücksichtigen und auch die Niederschlagsmengen sind zugegebenermaßen angestiegen. Ansonsten sind aber die Ursachen für die immer katastrophaleren Hochwasser-Situationen dieselben geblieben und - was entscheidend ist - sie sind nach wie vor hausgemacht. Im Zusammenhang mit dem geplanten Bau von Rückhaltebecken sprechen die Wasserverbände gerne von sogenannten Jahrhundertereignissen, um die Notwendigkeit von Riesen-Betonbauwerken in der Landschaft zu begründen. Dabei verschweigen sie gerne - oder sie erkennen es nicht -, dass die Hochwasser-Katastrophen nicht so sehr durch das Mehr an Niederschlägen, sondern eher durch das Mehr an Oberflächenabfluss zustande kommen. Hieran sind aber eindeutig die Baumaßnahmen des Menschen schuld. Es ist zwar richtig, dass auch Klimaänderungen einen Teil dazu beitragen, hätten wir aber unsere Bäche und Flüsse nicht verbaut, wären wir wohl noch lange nicht in der heutigen Notsituation. Wir müssen abrücken von der schizophrenen Einstellung, dass man mit Hochwasserschutz das Recht auf neue Baumaßnahmen erwirbt. Hochwasserschutz muss für sich da sein, und er muss - überwiegend oder ganz - in Form von Renaturierung durchgeführt werden. Indem man den Fließgewässern ihre ursprünglichen Retentionssysteme wiedergibt, bekommt man die Hochwassergefahr in den Griff und - was sicher noch wichtiger ist - den natürlichen Wasserhaushalt ins Lot. Solange aber Wasserverbände die Problematik nach dem Motto “Erst Rückhaltebecken - dann Renaturierung” angehen dürfen, sind wir politisch auf dem verkehrten Weg. Die Devise kann nur lauten: Zunächst sehen wir, was konsequente Renaturierung bringt, dann sollte man sich erst zusammensetzen und über weitergehende Maßnahmen nachdenken.

Alsdorf, 1988 und 2002

Naturbewusst paddeln

von Wolfgang Voigt

Viele Sportaktivitäten finden heutzutage gerade dort statt, wo auch die Lebensräume zu schützender Pflanzen- und Tierarten zu finden sind. Der NABU Aachen-Land appelliert an Natursportler und Erholungssuchende: Als wichtigster Grundsatz bei allen Freizeitaktivitäten in sensiblen Naturbereichen muss gelten, dass die Natur keinen Schaden erleiden darf. Die bisherigen Eingriffe in den Naturhaushalt von Fließgewässern und Seen haben zu so schwerwiegenden Beeinträchtigungen der biologischen Vielfalt in diesen Lebensbereichen geführt, dass der Anteil der gefährdeten wassergebundenen Vögel, Fische und Pflanzen stetig steigt. Der Schutz und die Wiederherstellung der Gewässer in ihrer Dynamik und biologischen Vielfalt ist deshalb zu einer der zentralen Naturschutzaufgaben geworden.

Sportarten wie das Kanufahren leben von der Faszination der Bewegung in der freien Natur. Damit vom Kanusport keine zusätzliche Belastungen für die Natur ausgehen, hier einige Tipps, wie unbeabsichtigte Störungen des empfindlichen Naturhaushaltes vermieden werden können:

- Vor dem Beginn der Fahrt sollten Kanufahrer sich informieren, ob der Weg durch ein Schutzgebiet führt. Hier gelten möglicherweise besondere Regeln oder das Befahren ist ganz untersagt.

- Verbote sollten in jedem Fall beachtet werden, um Tieren und Pflanzen nicht die letzten Schutzräume zu nehmen. Flussführer können hier weiterhelfen. Sie geben Auskunft darüber, dass es genügend Ausweichmöglichkeiten auf andere Gewässer gibt.

- Beim Befahren der Gewässer gibt es einen obersten Grundsatz: Es sollte alles vermieden werden, was Tiere auch nur beunruhigen könnte.

- Flachwasserbereiche, Uferzonen sowie angrenzendes Umland sind Lebensraum einer vielfältigen Fauna. Gerade hier kommen aber auch seltene, gefährdete Pflanzenarten vor. Deshalb sollten diese Gebiete großräumig umfahren werden.

- Auf breiten Flüssen beträgt der Mindestabstand 30 bis 50 Meter. Insbesondere viele Wasservögel nutzen die genannten Bereiche etwa von April bis Juni als Brut- und Aufzuchtbiotope. In dieser Zeit gilt besondere Vorsicht. Ist man mit mehreren Booten unterwegs, so sollten diese dicht zusammen bleiben, um die Störung möglichst gering zu halten. Kies-, Sand- und Schlammbänke gilt es zu meiden, da sie als Rast- und Aufenthaltsplatz für Vögel dienen.

- In diesem Zusammenhang ist noch eine weitere Frage wichtig: Reicht der Wasserstand für die Paddeltour auch wirklich aus? Eine Überprüfung ist unbedingt notwendig: Bei zu geringem Wasserstand können Tiere und Pflanzen im Flussbett unbemerkt geschädigt werden.

- Unnötige Störungen können oft auch dadurch vermieden werden, dass An- und Abfahren sowie Rasten nur an den dafür vorgesehenen Stellen geschehen.

Die folgenden Hinweise gelten grundsätzlich für alle Betätigungen in der Natur:

- Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, den eigenen Müll wieder mitzunehmen, zumal sich darunter oft noch sogenannte Wertstoffe befinden!

- Beobachtete Umweltverschmutzungen sollten bei den örtlichen Polizei- und Umweltbehörden gemeldet werden.

Eine Anmerkung zum Schluss:

Mit dem neuen Bundesnaturschutzgesetz von 2002 möchte man auch Sportler als Verbündete für den Erhalt der Natur gewinnen. Künftig werden die Naturschutzbehörden die Sportverbände frühzeitig über geplante Naturschutzmaßnahmen informieren, die sich auf die Sportausübung auswirken. Die Sportler haben dann die Möglichkeit, gemeinsam mit den Behörden einvernehmliche Lösungen zu suchen. Anstelle von ordnungsrechtlichen Maßnahmen soll die Natur durch freiwillig getroffene Vereinbarungen geschützt werden. In Zukunft soll ein Natursport-Informationssystem des Bundesamtes für Naturschutz darüber informieren, wie stark eine Sportart die Natur belastet und wie Strategien zur Konfliktbewältigung aussehen können.

(Text: NABU / Wolfgang Voigt. Alsdorf 2002)

Hauptsache bunt ("Mössinger Sommer")

von Wolfgang Voigt

In vielen Gemeinden hat in den letzten Jahren die Unsitte um sich gegriffen, relativ kleine Flächen aufwändig zu kultivieren, um darauf bunte Blumenwiesen anzusäen. Glaubt man Google und Wikipedia, so ist diese „Tradition“ auf Mössingen, die so genannte „Blumenstadt“ in Baden-Württemberg (Landkreis Tübingen) zurückzuführen, wo heutzutage offenbar clevere Geschäftsleute aus billigstem Saatgut enorme Erträge erzielen. Es wird propagiert, dass Bienen und andere Insekten geradezu auf diese Pflanzen warten, um überhaupt noch überleben zu können. Des weiteren versucht man dem Kunden weiszumachen, dass einheimische Pflanzen, die vom Aussterben bedroht sind, wieder angesiedelt werden. Von mir recherchierte Daten belegen eher das Gegenteil. Sie sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet:

| Name | Herkunft |

|

Bechermalve (Lavatera spec.) |

Südeuropa, Nordafrika |

|

Borretsch (Borago officinalis) |

Gewürzkraut aus dem Mittelmeerraum |

|

Buschwinde (Convolvulus spec.) |

Mittelmeergebiet oder Nordamerika (Züchtungen) |

|

Färbermädchenauge (Coreopsis tinctoria) |

USA, Kanada |

|

Goldmohn, Schlafmützchen (Eschscholzia californica) |

Kalifornien / USA |

|

Kapmargerite (Osteospermium spec.) |

Afrika (vorwiegend Südafrika) |

|

Kornblumen (Stammform: Centaurea cyanus) |

Bunte und „gefüllte“ Züchtungen |

|

Blauer Lein (Linum usitatissimum) |

alte Kulturpflanze (ursprüngliche Wildformen: Iran, Türkei) |

|

Liebes-Hainblume (Nemophila menziesii) |

Australien |

|

Marienkäfer-Mohn (Papaver commutatum) |

Türkei, Iran, Kaukasus |

|

Meerviole (Muscari armeniacum) |

Griechenland, Albanien |

|

Morgenröschen (Atocion armeria) |

Mittelmeergebiet |

|

Nachtviole (Hesperis spec.) |

Eurasien (u.a. H. matronalis mit zahlreichen Zuchtformen), Nordamerika |

|

Natternkopf (Echium spec.) |

Nur Echium vulgare ist einheimisch! |

|

Ringelblume (Calendula officinalis) |

vermutlich Mittelmeerraum |

|

Roter Lein (Linum grandiflorum) |

Algerien (dort Endemit!) |

|

Schleierkraut (Gypsophila spec.) |

Hauptsächlich Südeuropa, zahlreiche Zuchtformen |

|

Schmuckkörbchen (Cosmea bipinnata) |

Arizona, Mexico, Guatemala, Costa Rica |

|

Seidenmohn (Papaver rupifragum) |

Kaukasus, Kleinasien |

|

Sommer-Adonisröschen (Adonis aestivalis) |

u.a. Europa (ehemaliges Acker-„Unkraut“) |

|

Sommer-Rittersporn (Consolida ajacis) |

Südeuropa (wärmere Gegenden) |

|

Sonnenblume (Helianthus annuus) |

Nord- und Mittelamerika |

|

Steppen-Rittersporn (Consolida spec.) |

Ungarn |

|

Vogeläuglein (Gilia tricolor) |

Kalifornien |

Im Zusammenhang mit dieser Liste möchte ich darauf hinweisen, dass „Fachleute“ den derart zusammengesetzten Blumenwiesen einen hohen Wert bescheinigen, - so zum Beispiel auch einige Imker aus unserer Region. Einer hat sogar letztlich in der hiesigen Lokalpresse das Aussäen in der freien Landschaft gefordert. Man sollte an dieser Stelle daran erinnern, dass neben anderen Verantwortlichen es Imker gewesen sind, welche die Ausbringung von Arten wie Bienenfreund (Phacelia tanacetifolia), aber vor allem Herkulesstaude (Heracleum mantegazzianum) und Himalaja-Springkraut (Impatiens glandulifera) veranlasst und dadurch schweren Schaden für die einheimische Natur verursacht haben. Mit zum Teil enormem finanziellen Aufwand versuchen nun die zuständigen Behörden und zusätzlich ehrenamtliche Mitarbeiter verschiedener Gruppierungen die Auswirkungen zu minimieren, indem sie diese Fremdkörper in der mitteleuropäischen Flora bekämpfen und beseitigen.

Im Falle der hier behandelten Blumenwiesen besteht auch eine besondere Gefahr darin, dass die zunächst in beetähnlichen Flächen kultivierten Pflanzen auswildern und in die freie Landschaft gelangen. Laut Landschafts- und Naturschutzgesetz ist es ausdrücklich verboten, gebietsfremde oder gar durch Züchtung veränderte Arten wegen der drohenden Florenverfälschung anzusiedeln. Problematisch ist die Anlage von solchen Blumenwiesen vor allem in der Nähe von Naturschutzgebieten. In der Stadt Alsdorf ist dies zum Beispiel bei einem Abstand von nur wenigen Metern bei der Bergehalde Anna 1 an der B 57 der Fall.

Besonders beliebt ist nämlich die Anlage von Blühflächen entlang der Straßen. Hierzu wird oft genug sogar ein Bodenaustausch vorgenommen. Auf den anderen, nicht derart kultivierten Randstreifen wird dann mehrmals im Jahr radikal gemäht, damit so genannte „Unkräuter“ erst gar nicht hochkommen und vielleicht auch noch die schönen Blumenwiesen durchsetzen können.Die abschätzig als Unkräuter bezeichneten Gewächse sind in Wirklichkeit einheimische Blütenpflanzen wie Schafgarbe, Wegerich, Klatschmohn, Wilde Möhre, Wiesen-Kerbel, Bärenklau, Rainfarn, Kamille, Habichtskräuter und Löwenzahn („Pusteblumen“), Margerite, Hahnenfüße („Butterblumen“), Johanniskraut, Taubnessel, Natternkopf - kurz: alles was unseren (Wild-) Bienen, Hummeln und sonstigen Insekten fast ganzjährig wirklich Nahrung bietet.

Alle Fotos: Wolfgang Voigt, Alsdorf, im August 2013